農薬と一括りに言っても、さまざまな種類があることをご存知でしょうか?

最初に登場した有機塩素農薬から、現在大量に使われているネオニコチノイド系農薬まで、歴史とともに農薬は変化してきました。

その中でも、中心的な存在となっているのが「有機リン系農薬」と「ネオニコチノイド系農薬」です。

改良を重ねて作られたはずの新しい農薬ですが、人体や生態系への影響はゼロではありません。

それどころか、デメリットも目立ってきているのです。

そこでこの記事では、農薬発達の歴史と、有機リンおよびネオニコチノイド系の農薬を比較しながら危険性についてお話ししていきます。

Contents

農薬開発の歴史と失敗

農薬は作用機序ごとに種類を分けることができます。

とくに、害虫被害を防ぐための殺虫剤は農薬の中心的な存在。

殺虫剤は、主に昆虫の神経系をターゲットとし、死滅させる効果を持っています。

農薬の歴史を見てみると、最初は非常に優れた殺虫作用と安全性を謳い、多大な期待の中で登場してきました。

しかし、1960年頃に開発されたDDTなどの有機塩素系農薬は、毒性の高さや生物濃縮、残留性が問題となり、POPs(残留性有機汚染物質)として世界中の国で使用を禁止されました。

その後、有機塩素系から有機リン系、カルバメイト系、ピレスロイド系など、新しいタイプの農薬が次々と登場。

また、その頃と時を同じくして、レイチェル・カーソンが『沈黙の春』という書籍を発刊したことは、大きな話題を呼んだことをご存知の方もいるのではないでしょうか。

有機リンとピレスロイド系の現在

2007年、有機リン系農薬はEUで大部分の使用が禁じられました。

しかし、現在でも日本では未だ多く使われています。

そんな有機リン系農薬は、フェニトロチオンやマラソン、パラチオンなどが代表的。

神経伝達物質であるアセチルコリン分解酵素の働きを抑える作用があるため、神経機能を撹乱して効果を発揮するのです。

とくに、現代においてパラチオンは毒性が高いために姿を消しましたが、構造を変えて人体への影響を抑えたフェニトロチオンは、現在でも殺虫成分として使用されています。

また、ピレスロイドも人への神経毒性が注目され、人体への影響は少ないと言われていますが、危険性は皆無ではありません。

しかも、一般家庭用のスプレーなどに含有されることから、誤用による事故が稀に報告されています。

ネオニコチノイド系の誕生

有機塩素系から有機リン系を経て、誕生したのがネオニコチノイド系農薬です。

現代の日本で非常によく使われており、有機リンに代わる新しい農薬と期待されて誕生しました。

ネオニコチノイド系は、アセチルコリン受容体に結合し、神経伝達を阻害する作用があります。

「害虫だけに高い選択性を持つため、人体に安全な殺虫剤」と注目されましたが、健康に及ぼすリスクが多数報告されています。

また、ネオニコチノイド系農薬を散布するようになってから、ミツバチの大量死が報告されたことも懸念材料の1つです。

また、有機リン系は表面を洗えば落とせましたが、ネオニコチノイド系は植物に浸透するため、洗っても落ちないという厄介な性質があることも問題です。

複数農薬を複合して使うことのリスク

現在の日本では、新しいネオニコチノイド系農薬や有機リン系農薬、ピレスロイド系、さらには汚染が残る有機塩素系農薬など、複数の農薬に晒さられています。

世界でも単位面積あたりの農薬使用量がダントツに高い日本で、この先何も悪影響が起きないとは言い切れません。

実際に、子供の発達障害や成人の精神疾患、アレルギー疾患や自己免疫疾患など、病気が昔と比べて多様化している原因として、複数の農薬による汚染が関係していると考える専門家も増えてきています。

残留農薬の危険性と日本の規制

農薬の効果を持続させるため、多くの農薬は「残効性」を高めています。

日本の稲作において5月ごろの田植えのときに農薬を散布すると、収穫時まで殺虫効果が持続するよう開発されているのです。

たとえば、ネオニコチノイド系農薬であるイミダクロプリドの場合、水田の土壌での半減期1-70日、畑においては70-90日と、非常に長い期間残るとされています。

なお、日本の厚生労働省では食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を定めています。

また、食品に残留する農薬は平成18年5月29日にポジティブリスト制度が導入され、厳しく管理されているという状況です。

我が国において残留農薬による健康被害の報告はとくに上がっていないものの、まれに中国産加工食品などから基準値を超えて検出されて話題となります。

日本は残留農薬の規制を大幅に緩和

国産に関しては直ちに危ない状況ではないものの、今後の動向を消費者としてモニターしていくことが大切です。

実際に、EUでは2013年に3成分が予防原則にてネオニコチノイド系3成分の使用中止が決まってから、日本はそれに反して農薬の基準緩和が進められています。

他にも、オランダが2014年に、フランスが16年、韓国で14年、と使用禁止を決めているという世界の潮流に逆らうように、日本は規制緩和しているのです。

厚生労働省では2013年にミツバチ被害をもたらしたクロチアニジンの残留基準の緩和案を提案しました。

たとえば、ホウレン草で3ppm→40ppmという値は、子供が1.5株食べただけでも急性中毒症状が出てもおかしくない値であると言われているほど。

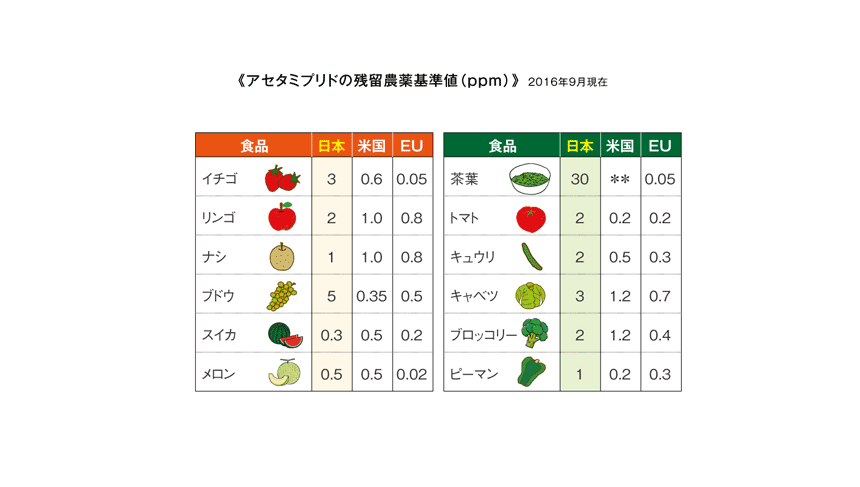

また、イチゴの残留基準(アセタミプリド)は日本は3ppmですが、なんとEUの60倍、米国の5倍と非常に緩い基準になっています。

これほど日本の農薬基準は緩いとうことを良く覚えておいて欲しいと思います。

農作物輸出を狙う日本の狙いと矛盾

農林水産省は国の経済対策の一貫として、農作物の輸出量を促進し、2020年には輸出額総額1兆円を目標としています。

しかし、ここで海外では日本の野菜を受け入れない事例が報告されはじめています。

海外の基準よりも圧倒的に基準が緩い中で作られた日本の農作物は危険であると判断されているのです。

とくに輸入差し止めとなった事例が多いのがイチゴです。

台湾では2013年末から3ヶ月間で39件も差し止めになったほど。

そのイチゴは残念なことに大量廃棄されたとのこと。

台湾向けに輸出しようとすると約7割、米国向けでは8割もの殺虫剤において相手国の残留基準をクリアできていないという状況です。

つまり、日本が少し農薬の規制を厳しくした程度では解決できず、抜本的に農薬の基準を見直さなければ輸出量を増やすことは難しいという矛盾した構図が見えてきています。

さらに、農薬の推進の裏には、発達障害の増加やミツバチの大量死など農薬使用量の増加と関係性が疑わしい事実があることも私たちは忘れてはいけません。

私たちが農薬使用の歯止めをかける?!

この記事を呼んで多くの方は、日本の現状に愕然とされたことでしょう。

では、このように世界に大きく遅れをとっている日本の農薬事情を変えていくには、どうすれば良いのでしょうか?

農薬の使用を減らしていくためには、買い手の行動が変わることが必要です。

私たち消費者がもっと声を大きくして、購入する商品を選んでいくことが求められます。

すべてを無農薬に最初から切り替えることは難しいかもしれませんが、農薬を多くつかっている野菜を無農薬に変える、毎日食べるものから変えていくだけでも十分です。

一人一人の積み重ねが大きな力となって、日本の農業の未来を変えていけるでしょう。

ぜひ、今日から野菜や果物を買う基準の一つに「農薬」という要素を足してみてください。

Instagram

Instagram YouTube

YouTube Facebook

Facebook LINE

LINE